BdSt-Stellungnahme zur Grundsteuer im Landtag

Unser Vergleich der Wohnnebenkosten: Am teuersten ist es jetzt in Bremen

Der große BdSt-Wohnnebenkosten-Vergleich 2016-2024

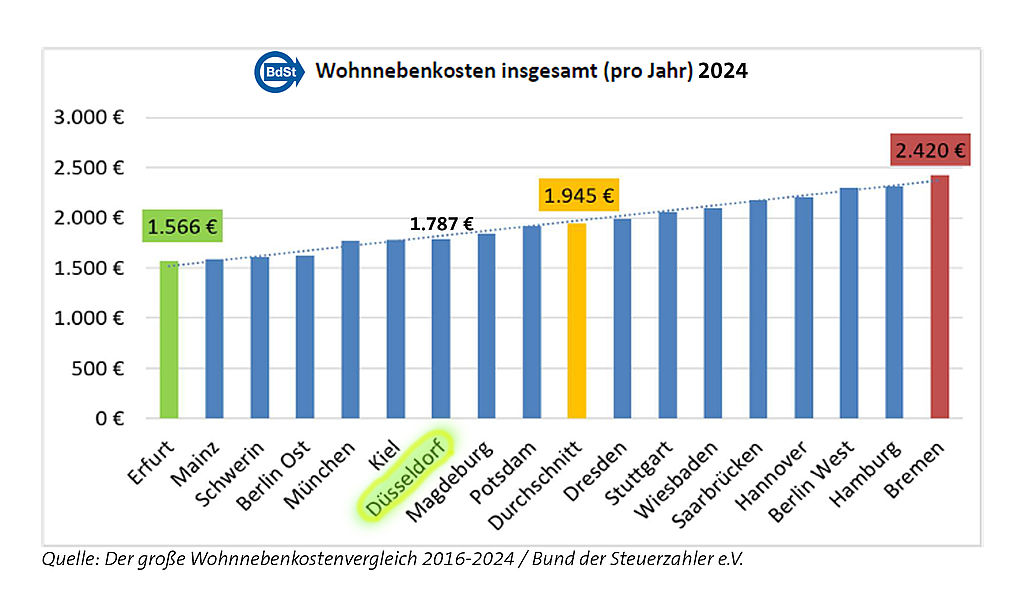

Der große Wohnnebenkosten-Vergleich des Bundes der Steuerzahler umfasst die Jahre 2016 bis 2024. Das neue BdSt-Ranking zeigt große Unterschiede bei den Landeshauptstädten. Wo es am teuersten ist und wie es in Düsseldorf aussieht:

Die Einwohner von Bremen werden am stärksten mit Wohnnebenkosten belastet, im thüringischen Erfurt ist es am preiswertesten – gefolgt von Mainz und Schwerin. Das teils erhebliche Kostengefälle legt ein neues Ranking offen, für das der Bund der Steuerzahler alle 16 Landeshauptstädte unter die Lupe genommen hat. Der detaillierte BdSt-Check der Wohnnebenkosten für die Jahre 2016 bis 2024 vergleicht, wie stark die Menschen quer durch Deutschland belastet werden. „Der Staat ist ein wesentlicher Wohnkostentreiber – die Menschen dürfen keinesfalls weiter belastet werden“, betont BdSt-Präsident Reiner Holznagel. Denn schon beim Kauf einer Immobilie langt der Fiskus zu, Jahr für Jahr kommen dann weitere Belastungen hinzu.

=> Download: BdSt Wohnnebenkosten-Vergleich 2016-2024

Düsseldorf liegt bei den Wohnnebenkosten insgesamt im unteren Mittelfeld. Bei Schmutzwassergebühren (217 Euro p.a. in 2024) und Abfallgebühren (233 Euro p.a. in 2024) ist die Landeshauptstadt sogar vergleichsweise günstig. Ein Blick auf die Entwicklung der Gesamtkosten der Wohnnebenkosten über die Jahre zeigt: Mit plus 31 Euro ist die Differenz zwischen den jährlichen Wohnnebenkosten im Jahr 2016 und dem Betrag, der 2024 anfällt, vergleichsweise gering. Nur in Berlin Ost und West (+15 Euro) sowie in Erfurt (+ 13 Euro) fällt die Steigerung der Wohnnebenkosten über die Jahre noch moderater aus.

Bei seinem Ranking hat der Verband die Belastung durch 6 verschiedene Wohnnebenkosten für einen Drei-Personen-Haushalt in einem Einfamilienhaus ermittelt: Im Einzelnen sind das

- Wasserentgelte

- Abfallgebühren

- Schmutzwassergebühren

- Niederschlagswassergebühren

- Grundsteuer

- Rundfunkbeitrag (der ist zwar bundesweit einheitlich, stellt aber einen zusätzlichen Kostenfaktor für nahezu jeden Bürger dar und wurde deshalb in die Liste aufgenommen)

Im Jahr 2024 ist mit Gesamtkosten von 1.566 Euro Erfurt am günstigsten (bester Platz wie im Vorjahr), während Bremen mit 2.420 Euro dieses Jahr auf dem teuersten Platz (vorher Berlin/West) landet – und im Vergleich zum Check 2023 ganze 158 Euro teurer wurde. Die größte Kostensteigerung beim Vorjahres-Vergleich verzeichnete allerdings Dresden mit über 283 Euro, vor allem wegen der dort gestiegenen Abfallgebühr. Im Durchschnitt haben sich die Landesmetropolen um rund 68 Euro zum Vorjahres-Ranking verschlechtert. Bis auf Kiel (11 Euro preiswerter) und Berlin (minimale Veränderung) wurden alle Landeshauptstädte teurer. Düsseldorf um 30 Euro gegenüber dem Jahr 2023. Seit Beginn unseres Vergleichs im Jahr 2016 sind die Einwohner aller Landeshauptstädte stärker belastet worden.

Die 3 Forderungen des BdSt:

- Keine Grundsteuererhöhungen

- Stromsteuer senken

- den Ersterwerb von Wohneigentum steuerlich fördern

1.) Grundsteuer-Reform: Öffnungsklausel nutzen!

Die neue Grundsteuer kommt schon im Januar 2025, doch noch immer sind viele Fragen offen. Denn: Die Finanzämter sind überlastet, die Kommunen haben noch nicht die neuen Hebesätze bekannt gegeben und die Steuerzahler sind verunsichert, weil sie nicht wissen, wie viel Grundsteuer sie ab 2025 zahlen sollen. Der BdSt begleitet diese Grundsteuerreform kritisch: Unser Hauptaugenmerk liegt vor allem auf der versprochenen Aufkommensneutralität bis zu einer verfassungsrechtlichen Überprüfung des neuen Grundsteuermodells vom Bund und von Baden-Württemberg im Rahmen unserer Musterverfahren. Denn schon jetzt drehen einige Kommunen an der Hebesatzschraube, um auch 2025 mehr verlangen zu können.

- Um Steuererhöhungen aufzudecken, stellt der BdSt einen Grundsteuer-Checker bereit. Erfahren Sie hier, in welcher Kommune sich die Grundsteuer bereits erhöht hat.

- Hier gibt es die Grundsteuer-Erhebung NRW 2024 des BdSt NRW.

- Zur BdSt-Steuerwehr-Tour

Unser Fazit: Angesichts der Zielstellung eines konstanten Steueraufkommens wäre ein Modell mit einem geringen Verwaltungsaufwand deutlich besser gewesen als ein aufwendiges wertbasiertes Modell mit komplizierten Rechenschritten. Das zusätzlich eingestellte Personal für die Auswertung der Feststellungserklärungen kostete die Steuerzahler weitere Millionen – von den volkswirtschaftlichen Folgekosten ganz zu schweigen.

Die Länder sollten die Öffnungsklausel nutzen! Unser Vorschlag: Eine einfache Grundsteuer, die sich an den Modellen von Bayern, Hamburg, Hessen und Niedersachsen orientiert. Alternativ wäre die Abschaffung der Grundsteuer durch eine Kompensation im Rahmen kommunaler Hebesatzrechte auf die Einkommensteuer zu erwägen. Dies gewährleistet auch, dass die Grundsteuer keine versteckte Vermögensteuer ist.

2.) Energiekosten: Steuern runter!

Was die Energiekosten und vor allem die Steuereinnahmen hier in die Höhe treibt: Die staatlichen Maßnahmen zur Senkung der Energiepreise sind ausgelaufen, der CO2-Preis pro Tonne ist von 30 Euro (2023) auf 45 Euro (2024) deutlich gestiegen, auf den CO2-Preis wird zudem Mehrwertsteuer erhoben, und der Mehrwertsteuersatz auf Gas liegt inzwischen wieder bei 19 Prozent.

Um die Bürgerinnen und Bürger zu entlasten, sollte der Mehrwertsteuersatz für Gas, Heizöl und Strom dauerhaft auf 7 Prozent gesenkt werden, fordert der Bund der Steuerzahler seit Langem. Schließlich sind Heizstoffe lebensnotwendige Güter und sollten nur mit diesem ermäßigten Satz besteuert werden dürfen. Auch die Stromsteuer ist anzupassen: Sie sollte für private Haushalte auf das EU-rechtlich zulässige Mindestmaß gesenkt werden, also von derzeit 2,05 Cent/kWh auf 0,1 Cent/kWh. Für das produzierende Gewerbe ist diese Senkung inzwischen erfolgt – sie sollte auch den Privathaushalten gewährt werden.

3.) Grunderwerbsteuer: Wo bleibt die Entlastung fürs Eigenheim?

Von den Plänen des Bundesfinanzministers, die Grunderwerbsteuer in den Bundesländern beim Ersterwerb einer selbst genutzten Immobilie auf null zu senken, ist derzeit nicht mehr viel zu hören. Dies jedoch wäre wichtig, um die Wohneigentumsquote zu erhöhen und einen Beitrag zum politisch gewollten Abbau der Vermögensungleichheit in Deutschland zu leisten. Denn Studien belegen, dass sich vor allem mehr Haushalte im mittleren Einkommensbereich Wohneigentum leisten könnten, wenn die Grunderwerbsteuer gesenkt werden würde. Deshalb fordert der BdSt eine Steuerbefreiung beim Ersterwerb von selbstgenutztem Wohneigentum – statt einer Freigrenze von nur 2.500 Euro. Entsprechende Absichtserklärungen finden sich im Koalitionsvertrag der Ampel.

Konkret fordert der BdSt: Kurzfristig muss den Ländern eine flexiblere Ausgestaltung der Grunderwerbsteuer ermöglicht werden. Langfristig müssen die fiskalischen Anreize des Länderfinanzausgleichs für Mehreinnahmen über die Grunderwerbsteuer beseitigt und die Steuersätze gesenkt werden. Deshalb mahnen wir eine dringend nötige Entbürokratisierung bei der Eigentumsbildung und Wohnraumgestaltung an.

Dass es auch anders geht, zeigt ein Blick in unsere Nachbarländer, wo es progressive Stufentarife nach Wert der Immobilie und höhere Freibeträge gibt, die vor allem Ersterwerber entlasten – zum Beispiel in Österreich, Belgien und den Niederlanden. In Dänemark gibt es eine ähnliche Abgabe (Kaufnebenkosten) von nur rund 0,6 Prozent. Daher sollte sich die Ampel-Regierung mit den Bundesländern an den Tisch setzen und angesichts der niedrigen Wohneigentumsquote für neue Impulse sorgen, um den Ersterwerb von Wohneigentum zu fördern.

Lesen Sie auch: